Russlands ganzer Stolz: Sechs Klassiker des russischen Alltags

Quelle: Moskauer Deutsche Zeitung

Foto: Nation Geographic

„Platzkart“: Die Freiheit nehm‘ ich mir

Wladimir Jakunin, früher Chef der Russischen Bahn, hätte die dritte Klasse im Fernreiseverkehr am liebsten abgeschafft. Die Liegewagen, in seltsamer Auslegung der deutschen Sprache „Platzkart“ oder amtssprachlich „Wagen des offenen Typs“ genannt, seien ein „Anachronismus, der nur in Russland überlebt hat“, sagte er 2013. Zwei Jahre später sprach er von einem „kollektiven Striptease“, nicht zu vereinbaren mit dem Wunsch nach Sicherheit und Privatsphäre. Schon zu Sowjetzeiten habe das Eisenbahnministerium die Wagen, produziert seit Anfang der 50er Jahre, aus dem Verkehr ziehen wollen.

Der Mann hat natürlich Recht. Was sich die sowjetischen Konstrukteure dabei gedacht haben, in einen Wagen mit den üblichen neun Vierer-Abteilen eine weitere Reihe Doppelstock-Liegen entlang des Gangs einzuziehen, bleibt ihr Geheimnis. Natürlich leidet die Privatsphäre, wenn 54 statt 36 Passagiere in einen Eisenbahnwagen gepfercht werden. Man kann sich nicht aus dem Weg gehen, keine Tür schließen, muss Tränen, Schweißgeruch und Schnarcher ertragen. Die oberen Pritschen zu erklimmen, setzt zudem Gelenkigkeit voraus. Selbst Sitzen funktioniert auf ihnen nicht, denn darüber ist noch eine Gepäckablage angebracht.

Aber „Platzkart“ ist nicht nur Beengtheit oder, positiv ausgedrückt, Platzökonomie. Auf den billigen Plätzen geht es ungezwungen, entspannt, meist rücksichtsvoll und deutlich geruhsamer zu, als man erwarten würde. Man richtet sich seine Liege her, packt die Pantoffeln aus, zieht sich etwas Häuslich-Bequemes an und kommt sich näher, verbringt so oft denkwürdige Stunden oder gar Tage in Gesellschaft von Mitreisenden. Die Kunde, dass ein Ausländer mit ihnen unterwegs ist, spricht sich unter den Passagieren gerade auf längeren Strecken herum und sorgt vielfach für gelebte Völkerverständigung.

Doch das Beste ist die Freiheit: Wo es unmöglich ist, sich räumlich zurückzuziehen, ist der Rückzug in sich selbst kein Problem. Wem nicht nach Reden zumute ist, der schweigt eben, hängt seinen Gedanken nach, liest oder schaut aus dem Fenster, ohne dass er dafür mit bösen Blicken gestraft wird. So lässt sich das Reisen in jeder Stimmungslage genießen.

Wo die Russische Bahn ihren „Grand Express“ zwischen Moskau und St. Petersburg als „Hotel auf Rädern“ bewirbt, mit Preisen von umgerechnet 250 Euro für das Einzelabteil „Grand Single“, ist „Platzkart“ sozusagen ein „Wohnheim auf Rädern“. Mit allem Für und Wider.

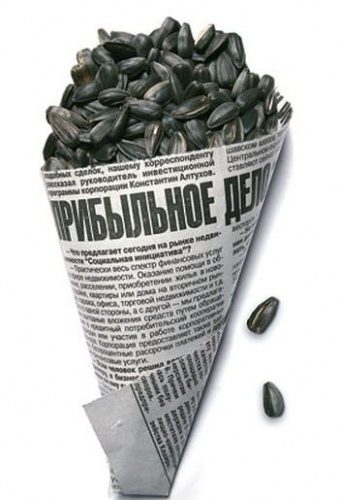

Knisternde Sonnenblumenkerne

Es ist eine der nationalen Lieblingsbeschäftigungen der Russen und wird schon als Popcorn-Alternative im Kino vorgeschlagen: das Knabbern von Sonnenblumenkernen.

Die Kerne sind natürlich keine russische Erfindung. Sie kamen Ende des 17. Jahrhunderts ins Land, zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden sie schon überall im damaligen Imperium geschnurpst, allerdings nur auf dem Land. In die Stadt kamen sie erst im Revolutionsjahr 1917. Bis zur Perestroika gehörten sie zum eher schlechten Ton der sowjetischen Gesellschaft.

Erst in den 90ern zeigten sich Zehntausende russische Omis mit Kern- Säckchen offen auf russischen Straßen, um Geld zu verdienen.

Ein richtiges Geschäft machten letztlich aber nicht sie, sondern große, international agieren- de Firmen, die angebratene und gesalzene Kerne in Tüten von 40 bis 300 Gramm in die ganze Welt verkauften. Das Unternehmen „Martin“, welches in Krasnodar produziert, war 2015 Preisträger der „Grünen Woche“ in Berlin. Echte Verehrer der Kernchen müssen die Türken sein: Laut der Agentur MaksiOma importiert die Türkei über 40 Prozent der russischen Export-Kerne. Darauf folgen Kasachstan und Frankreich. Insgesamt verdreifachte sich die Ausfuhr von 2015 zu 2016 – von damals 60000 auf über 180000 Tonnen.

„Sguschtschjonka“, die Mutter der Süßigkeiten

Für die meisten Russen klingt dieses Wort wie Musik in den Ohren. Beim süßen Geschmack der gelblich zähflüssigen Crème fühlen sie sich in ihre Kindheit zurückversetzt. Man verwendete die gezuckerte Kondensmilch zum Backen oder trank sie wie der Held des sowjetischen Filmes „Kurier“ direkt aus der Dose.

Die gezuckerte Kondensmilch mit dem blauweißen Etikett genießt in Russland Kultstatus – vergleichbar mit der Campbell’s- Soup-Dose in den USA, die durch Andy Warhol endgültig zur Ikone erhoben wurde. Entworfen hat das Etikett 1939 die Grafikerin Iraida Fomina, Tochter des bekannten Konstruktivismus-Architekten Iwan Fomin. Seitdem blieb das Design unverändert.

Auf die Idee, Milch einzukochen, kamen aber bereits die alten Inder. Das war eine Möglichkeit, frische Milch haltbar zu machen. Und der Erfinder der Kondensmilch in Dosen ist auch kein Russe, sondern ein Franzose gewesen, der Konditor Nicolas Appert. Besonders zu Kriegszeiten wurden hohe Gewinne mit der Leckerei erzielt, denn die gezuckerte Kondensmilch galt als wichtige Notfallration – ganze 1300 Kalorien hat solch eine Dose in sich. In Russland rollte die erste Dose 1881 in Orenburg vom Band. Das war die Geburtsstunde der Sguschjonka, die hierzulande nach dem GOST 31888-2012 hergestellt wird. Dieser staatliche Standard, der der deutschen DIN entspricht, ist ein Qualitätsmerkmal. Wenn auf dem Etikett andere Bezeichnungen stehen, ist das ein Hinweis für den Verbraucher, dass die gezuckerte Kondensmilch nicht nach dem „Reinheitsgebot“ hergestellt wurde.

Im Unterschied zu Russland hielt sich in Deutschland die Begeisterung für die Crème stets in Grenzen. Der Absatz ging merklich nach oben, als Anfang der 90er Jahre Spätaussiedler nach Deutschland kamen und ihre Nostalgie mit einer Portion „Sguschtschjonka“ stillen wollten. Seitdem sieht man in den Supermarktregalen häufiger die russische Variante als deutsche Marken wie „Milchmädchen“ oder „Bärenmarke“.

Nun scheinen die Menschen auch in Russland immer weniger zur gezuckerten Kondensmilch zu greifen. Der Absatz gehe jedes Jahr um etwa fünf Prozent zurück, berichtet die Zeitschrift „Pererabotka Moloka“ (deutsch: Milchverarbeitung). Die größte Gruppe der Verbraucher sind demnach Menschen, die ihre Kindheit noch in der Sowjetunion verbracht haben. Trotz Rückgang sind die Experten aber optimistisch: Neue Süßigkeiten werden kommen und gehen, aber was bleiben wird, ist die gute, alte „Sguschtschjonka“.

„Seljonka“, der grüne Helfer

Er ist das Herzstück der russischen Hausapotheke: Purer Alkohol in grüner Farbe zum Desinfizieren von Wunden. Die Geschichte der „Seljonka“ (Brillantgrün)

begann Mitte des 19. Jahrhunderts, als die deutschen Chemiker Otto Unverdorben, Friedlieb Runge und ihr russischer Kollege Jurij Fritzsche unabhängig voneinander einen Stoff entdeckten, der später als „Anilin“ bezeichnet wurde. Dessen antiseptische Wirkung war damals jedoch noch nicht bekannt. Die mit dem vor allem lilafarbenem Anilin behandelten Stoffe behielten besonders lange ihre Farbe und fransten beim Waschen nicht aus.

Grün wurde Anilin dann 1879 in Deutschland, aber hier wurde und wird es bis heute nur als Farbstoff genutzt. Die desinfizierende Wirkung bemerkte man erst zufällig im 20. Jahrhundert: Damals färbten Forscher Mikroben mit Brillantgrün, um sie besser erkennen zu können. Am Ende aber starben die „Tierchen“. Seit der Sowjetzeit nutzt man „Seljonka“ in Russland zur Wundbehandlung, aus den Kliniken gelangte sie in die Haushalte. Heute gibt es statt kleckernder Fläschchen auch schon handliche Roller, um keine grünen Finger mehr zu bekommen.